一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の治療 Q&A

- 膵臓の治療(外科的治療)

膵臓の治療(外科的治療)

膵がんにおける外科的治療の意義

膵がんは非常に難治ながんであり、抗がん剤や放射線治療(粒子線治療も含む)だけでは完治を期待するのは難しく、手術療法が完治を期待できる唯一の治療法です。一方で、完治をめざした手術(根治切除)を行うためには、比較的早期で発見される必要があり、診断時に根治切除が可能なものは、膵がん患者さん全体の3〜4割程度と言われています。

さらに、根治切除が施行できても半数以上が手術後に再発を来すため、近年は再発率の低下をめざして、根治切除の前後に抗癌剤治療や放射線治療を加える「集学的治療」が広く行われています。

手術の方法について

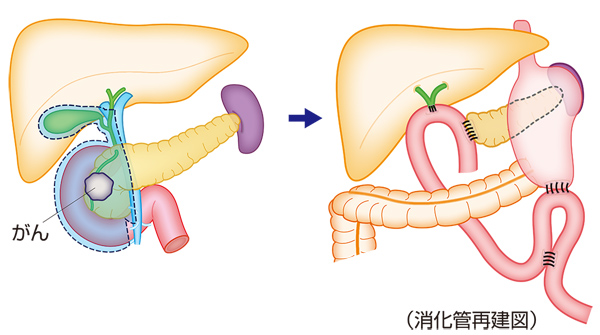

膵がんに対する根治切除は、膵がんが膵臓のどの部分に存在するかにより大きく分かれます。膵がんが膵臓の右側(十二指腸に近い部分で、膵頭部といいます)にある場合は、膵頭十二指腸切除術という手術が施行されます(図1)。

これは膵臓の右側半分程度を切除するとともに、膵臓がつながっている十二指腸、胃の一部、空腸の一部、胆管、胆嚢も切除する方法で、これらを切除した後に、食事の通り道、膵臓で作られる膵液の通り道、肝臓で作られる胆汁の通り道を作り直すために、消化管再建術を追加します(図1)。

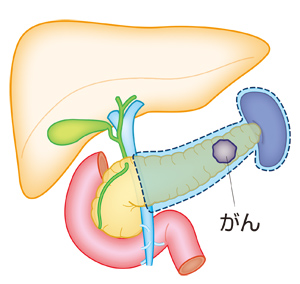

一方で、膵がんが膵臓の左側(脾臓に近い部分で、膵体部、膵尾部といいます)にある場合は、膵臓の左側半分程度を切除する膵体尾部切除術という手術が施行されます(図2)。膵臓の左側の端には脾臓がありますが、膵がんが膵臓の左側にある場合には脾臓の周囲のリンパ節も一緒に切除する必要があるため、通常は脾臓も一緒に切除します。膵体尾部切除の場合、十二指腸や胆管を切除しないため、消化管再建術は必要なく、膵頭十二指腸切除術に比べて手術時間は短いことが多いです。

膵がんが膵臓全体に拡がるような場合は、膵全摘術が行われることがあります。この場合には膵頭十二指腸切除術と膵体尾部切除術を組み合わせたような手術になり、膵臓、十二指腸、胃の一部、空腸の一部、胆管、胆嚢、脾臓を切除することになり、膵液の通り道は作り直す必要はなくなりますが、食事の通り道、胆汁の通り道は作り直す必要がありますので、膵全摘術でも消化管再建術を追加する必要があります。

膵臓がすべて無くなっても日常生活を送ることは可能ですが、血糖を下げるホルモンであるインスリンと、膵液中の消化酵素がなくなるため、術後はインスリン治療と消化酵素薬の内服が必須になります。

図1 膵頭十二指腸切除術と消化管再建

図2 膵体尾部切除術

Q1なぜ膵臓の手術は難しいと言われるのですか?

膵臓は解剖的に消化器系の臓器の中で一番背中側にある臓器で(後腹膜臓器といいます)、すぐ後ろには腹部大動脈や下大静脈といった非常に太くて重要な血管が走行しています。

また膵臓周囲には肝臓を栄養している血管や、胃や小腸、大腸を栄養している血管が網目のように走行しており、さらに膵がんはこのような血管に好んで近づいていく性質を持っているため、手術の際はこのような大事な血管を傷つけずに、腫瘍をきれいに取り切らなければならないため、消化器がんの手術の中でも難易度が高い手術とされています。

Q2根治切除をしても再発率が高いのはなぜですか?

上述のように、膵がんは周囲の大事な血管に好んで近づく上に、膵臓周囲のリンパ節や、肝臓や肺などの他臓器に転移しやすいと言われています。手術前には明らかな転移は認めないものの、目に見えないような微小な転移が他臓器あるいはリンパ節に存在する場合も少なくなく、これが手術後しばらくして顕在化してきた場合に、再発と診断されます。

膵がんの場合、比較的早期のがんであってもすでに微小転移している場合が多いと言われており、そのため切除後の再発率が高いと考えられています。

Q3手術後の生活で気をつけることは何ですか?

膵切除に伴い、膵機能(消化酵素の分泌、インスリンの分泌)が低下し、消化機能の低下や耐糖能の異常(血糖値が上がりやすくなる)を来す可能性があります。また消化管再建術を伴う膵切除の場合、消化管運動の低下や、胆汁の逆流などによる胆管炎を来すことがあります。

したがって、膵切除手術後は、食事をゆっくりよく噛んで食べたり、一度にたくさん食べ過ぎないように気をつける必要があります。ただし運動などの制限はほとんどなく、日常生活は普通に送れることが多いです。