一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の病気 Q&A

- 慢性膵炎

慢性膵炎

慢性膵炎とは

慢性膵炎とは、膵臓でつくられる消化酵素(膵酵素)が膵臓内で活性化されてしまい、膵酵素が自分の膵臓を持続的に溶かしてしまう病気です。膵臓が溶かされ慢性的に炎症が生じることで、膵臓の働きを担う細胞の数はゆっくりと減少し、膵臓の機能は徐々に低下していきます。膵臓の形態は、進行すると膵臓が硬くなったり(線維化)、膵臓の中に石(膵石)ができたりすることが、この病気の特徴です。

最も多い原因はお酒の飲み過ぎのアルコール性ですが、 原因が同定できない特発性の慢性膵炎もあります。純エタノール換算で1日に60g以上のお酒を飲む方は、慢性膵炎の発症リスクが高くなることがわかっています。

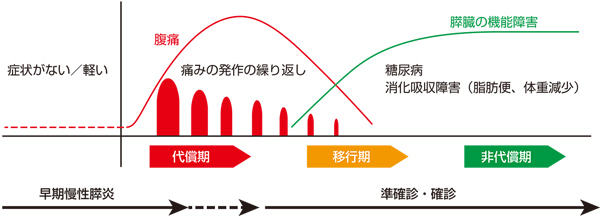

慢性膵炎では、病気の進行程度(病期)の違いや合併症の有無によって様々な症状がみられます。慢性膵炎の病期は代償期、移行期、非代償期に分けられ(図1)、代償期には酵素が膵臓を消化することで、お腹や背中の強い痛みを繰り返すことがあります。痛みはアルコールや脂肪分を多く含む食べ物を摂取すると誘発されやすくなると言われています。非代償期には痛みはなくなりますが、膵臓の機能が低下し、消化不良による下痢や体重減少、糖尿病が出現することがあります。一方、無症状で経過する患者さんもおられ、気づかないうちに慢性膵炎が進行している場合もあります。

診断は、症状や血液・尿検査、画像検査の結果をもとに慢性膵炎の確診例(間違いなく慢性膵炎)、準確診例(ほぼ間違いなく慢性膵炎)、早期慢性膵炎と診断します。慢性膵炎の確診例や準確診例では、膵臓が縮んだり、膵液の通り道である膵管が細くなったり、膵石が出現したりします。

慢性膵炎の治療

治療には、断酒を含む食事療法、薬物療法(別項を参照)、内視鏡的治療、外科治療があります。

(1) 食事療法

お酒が原因となって慢性膵炎となった患者さんは、飲酒を継続すると慢性膵炎は進行し、栄養不良や糖尿病の発症または悪化が起きます。したがって、アルコール性の慢性膵炎と診断された患者さんは「断酒」が必要です。これには、少しの飲酒なら膵臓に悪影響を及ぼさないといった飲酒の許容量はありません。また、お酒が原因ではない慢性膵炎の患者さんにおいても、断酒をお勧めします。

お腹や背中に痛みがある場合は、脂肪摂取の制限(1日30〜35g)が必要ですが、過度の脂肪制限は栄養不良につながりますのでやめましょう。脂肪摂取量は慢性膵炎の状態や糖尿病の有無によって異なりますので、医師と相談してください。

(2) 内視鏡的治療

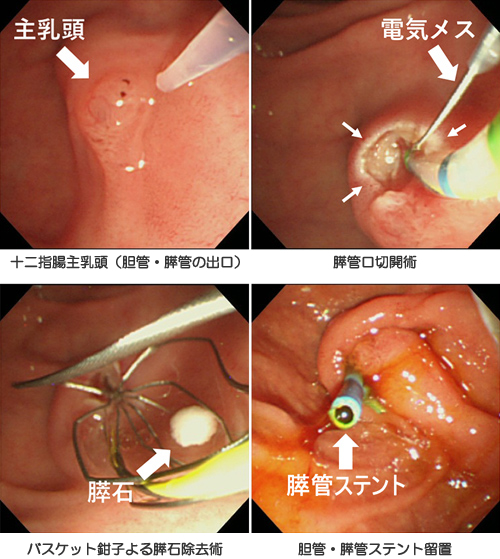

慢性膵炎による痛みや合併症(膵嚢胞や胆管狭窄)を有する患者さんに対して口からの内視鏡を使った治療を行うことがあります(図2)。その治療には、膵管口切開術(膵管の出口に切開を加える処置)、膵石除去術、膵管狭窄部拡張術、膵管・胆管ステント留置術、嚢胞ドレナージ術(膵臓に溜まった液体を排液する処置)などがあります。内視鏡的治療や後述の外科治療では、予期せぬ偶発症が生じることがありますので、担当の医師からよく説明を聞いて、処置の必要性、処置内容、偶発症について十分理解することが大切です。

(3) 外科治療

断酒、薬物療法、内視鏡的治療で改善しない痛みに対しては、外科治療(手術)が検討されます。膵臓そのものを取ってしまう切除術、膵管と消化管を繋ぎ合わせ膵液の流れをよくする手術(膵管減圧術)などがあります。

図1 慢性膵炎の病期

図2 慢性膵炎に対する内視鏡を使った治療

Q1慢性膵炎は治るのでしょうか?

Q2早期慢性膵炎について教えてください。