一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の検査 Q&A

- 生検・病理検査

生検・病理検査

生検・病理検査について

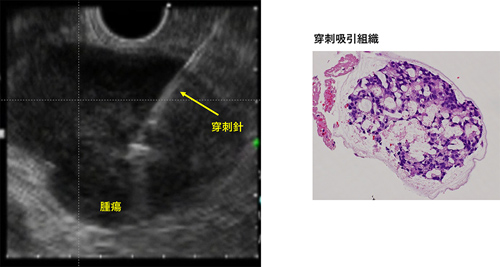

膵臓に腫瘤を認めた場合、膵がんのほかに自己免疫性膵炎などの炎症性膵疾患や膵内分泌腫瘍といった膵腫瘍との鑑別が、治療方針を決めるために重要です。また、膵がんの場合、切除できない進行した膵がん(切除不能膵がん)に対して化学療法を行う前、あるいは切除可能膵がんに対して術前治療を行う前に、膵がんの病理学的な確定診断が必要です。膵がんに対する生検の方法として、超音波内視鏡下に胃や十二指腸から膵腫瘍を穿刺吸引するendoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration (EUS-FNA)がよく行われます(図1)。

EUS-FNAによる偶発症として、痛み、発熱、出血、感染症などがありますが、重篤な偶発症の報告は極めて少ないです。EUS-FNA生検による膵がんの正診率は86〜91%ですが、偽陰性(膵がんであるが生検で膵がん細胞を認めない)偽陽性(膵がんではないのに生検で膵がんと診断される)も稀ですが存在します。

図1 EUS-FNAによる腫瘍生検

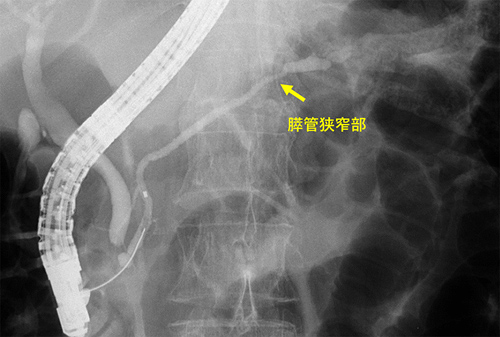

膵臓に腫瘤は認めないけれども、膵管の狭窄や拡張を認めることがあり、このような微細な画像診断が膵がんの早期発見に繋がることがあります。このような患者さんには、内視鏡的逆行性膵管造影(ERCP)により膵液を採取してその細胞診を行います(図2)。

さらに、その診断率をあげるために、膵管内にチューブを留置して複数回膵液細胞診を行うserial pancreatic juice aspiration cytologic examination (SPACE)を行うこともあります。偶発症として急性膵炎の発症があり、入院を必要とする検査です。

図2 ERCPによる膵液細胞診

Q1膵がんの診断に生検は必要ですか。

CTやMRIで膵がんと診断しても、腫瘤を形成する膵炎であることがあり、治療方法が全く違います。また、膵がんに対して薬物治療を行う場合、その薬物が本当に有効かを確認するために、病理学的な生検が必要です。

Q2膵液細胞診でがんがでなかったら、経過観察でよいですか。

早期の膵がんの場合、特に上皮内がん(Stage 0)では、がん細胞が少なく、ERCPにより採取した膵液でがん細胞を認めないこともあります。しかし、膵管の狭窄や拡張を認めた場合、早期の膵がんを危惧し、細胞診でがん細胞を認めなくても手術を考慮することが重要です。