一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の病気 Q&A

- その他の膵嚢胞性病変 (IPMN以外)

その他の膵嚢胞性病変 (IPMN以外)

その他の膵嚢胞性病変 (IPMN以外)とは

膵臓は、胃の後ろに位置する臓器で、消化酵素を分泌する役割や血糖値を調節するホルモンを分泌する重要な役割を果たしています。その膵臓に発生する嚢胞性病変(のうほうせいびょうへん)は、膵臓内に液体がたまった袋のような構造物を指します。その中でも膵管内乳頭粘液性腫瘍 (Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm: IPMN) は前のページで示しましたが、今回はそれ以外の嚢胞性病変についてご説明します。

膵の嚢胞性病変の種類

IPMN以外の膵嚢胞性病変には以下のようなものがあります。

(1)漿液性嚢胞腫瘍(Serous Cystic Neoplasm: SCN)

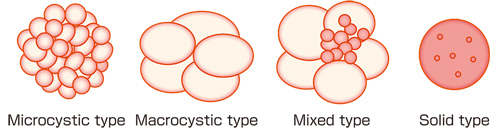

SCNは膵腫瘍全体の1%ほどを占める比較的稀な嚢胞性腫瘍です。通常無症状で発見されることが多いのですが、大型腫瘍や圧迫症状が認められる場合には外科的切除が検討されます。中高年に比較的多く発生し、女性の割合は67-87%とされています。SCNは形態によって4つの型 (図9-1) に分類されています。基本的に良性腫瘍と捉えられており、腫瘍径が小さく増大傾向もない場合は経過観察が推奨されています。

図9-1 漿液性嚢胞腫瘍 (serous neoplasm: SN) の形態分類

(2)粘液性嚢胞腫瘍(Mucinous Cystic Neoplasm: MCN)

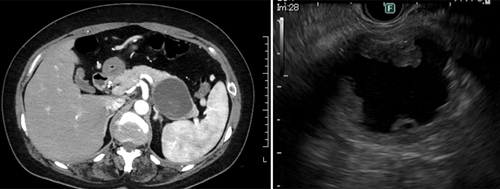

MCNは膵腫瘍の2-5%を占める比較的稀な疾患で、40-50歳代の女性の膵体尾部に発生することが多いとされています。形態の特徴として、境界明瞭な類円形の嚢胞で、ミカンのような形をしており、嚢胞内部に隔壁が見られます (図9-2)。一部は悪性化する可能性があるため、高齢者では慎重な経過観察も選択肢の一つではありますが、MCNの治療としては一般的に外科手術が推奨されています。

図9-2 粘液性嚢胞腫瘍 (Mucinous Cystic Neoplasm: MCN) のCT及びEUS像

(3)膵仮性嚢胞(Pseudocyst)

主に膵炎後に発生する病変で、嚢胞内には膵液や壊死組織が含まれています。

感染や破裂などの合併症を起こすことがあるため、治療が必要な場合があります。

(4)充実性偽乳頭状腫瘍(Solid Pseudopapillary Neoplasm, SPN)

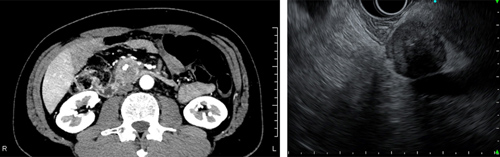

SPNは腫瘍内出血や壊死の結果、嚢胞を形成することが多いとされており、充実性腫瘤ではなく嚢胞性病変として指摘される場合も少なくないと言われています (図9-3)。膵腫瘍の1-3%と比較的稀な腫瘍で、主に若年女性の膵体尾部に多く発生し、男性の発症例は10%に満たないとされています。

図9-3 充実性偽乳頭状腫瘍 (Solid Pseudopapillary Neoplasm, SPN) のCT及びEUS像

悪性例は20-50歳代で多く、典型的には6cm以上の腫瘍でみられます。多くの場合は無症状で発見されることが多いのですが、腫瘤増大に伴い腹部膨満感や嘔気が出現する場合もあります。SPNの約20%で悪性例が認められるという報告もあり、原則外科的切除の適応です。

膵の嚢胞性病変の診断方法

膵嚢胞性病変は、多くの場合、健康診断や画像検査(超音波、CT、MRI)中に偶然発見されます。超音波検査、CT、MRI、超音波内視鏡検査 (EUS) などで嚢胞の大きさや内部構造を確認します。SPNは充実性腫瘍であり、超音波内視鏡下穿刺吸引法 (EUS-guided fine needle aspiration: EUS-FNA) を施行して病理組織学的に確定診断を行います。

注意点

膵の嚢胞性病変は、ほとんどの場合無症状ですが、定期的な検査で早期発見することが重要です。特に、粘液性嚢胞腫瘍 (MCN) や充実性偽乳頭状腫瘍(SPN)のように悪性化のリスクがある病変については、専門医の指導のもと適切な対応を行う必要があります。

膵臓は体の中でも非常に重要な臓器であるため、膵嚢胞性病変が見つかった場合には放置せず、専門医に相談してください。

Q1IPMN以外の膵嚢胞と診断された場合、経過観察可能でしょうか?その場合は何をしたら良いでしょうか?

MCNやSPNの場合は、原則手術の適応ではありますが、御高齢などの理由で手術を施行することによるリスクがある場合は、慎重な経過観察でもよいです。MRI/MRCPとEUSなどを組み合わせる方法で定期的に経過観察をしている施設が多いです。

造影CTはアレルギーや腎機能低下のリスクがあるため、何かしらの病変が見つかった場合の精査時に選択します。その他の嚢胞性病変は経過観察でよいでしょう。経過観察の際の画像検査はMRI/MRCPを選択することが多いです。

Q2膵嚢胞と診断された場合に生活上気をつけることはありますか?