一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の位置と働き Q&A

- 膵臓の位置・機能

膵臓の位置・機能

膵臓の位置

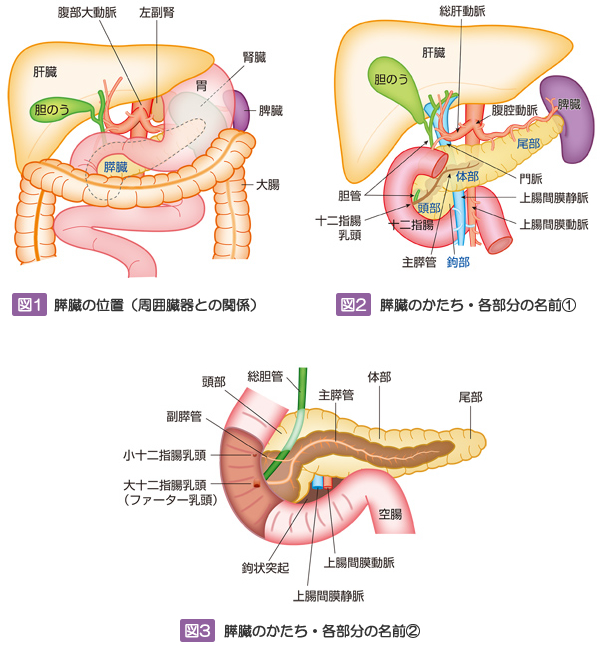

膵臓は上腹部の背中側(胃の裏側あたり)に位置しており(図1)、長さは15cmほど、厚さは2cmほどの細長い形をした臓器です(図2)。膵臓の形はおたまじゃくしにたとえられることが多く、右側は幅が広くなっており「(膵)頭部」、左側は細くなっており「(膵)尾部」、その間の部分は「(膵)体部」、と呼ばれています。頭部の一部は鉤(かぎ)状に突出しており(鉤状突起)、この部分は「(膵)鉤(こう)部」と呼ばれます。膵頭部から膵鉤部には十二指腸が、膵尾部には脾臓が隣接しています。

膵臓の中には膵管という膵液を流す管が網の目のように走行しています。主膵管は膵臓全体の膵液を集める太い膵管で、膵臓の中を左側(尾側)から右側(頭側)に走行しています。膵液は最終的には十二指腸にある乳頭(ファーター乳頭)と呼ばれる部分から十二指腸に排出されます。

膵頭部には胆管という管も走行しています。胆管は肝臓で作られた胆汁を十二指腸に流すための管です。胆管は最終的には十二指腸の乳頭の部分で主膵管と合流していますので、胆汁も乳頭から十二指腸に排出されます。乳頭にはオッディ筋という括約筋があり、食物の通過時にはこの括約筋が開いて、膵液や胆汁を十二指腸に流します。通常は開口部が収縮していて、十二指腸の細菌などが膵管や胆管に逆流しないようにしています。

膵臓の背側には、大動脈から肝臓や消化管などに血液を送る腹腔動脈や上腸間膜動脈、消化管から肝臓に血液を送る上腸間膜静脈や門脈などの重要な血管が近接して走行しています。

膵臓の働き

膵臓は2つの重要な機能を有する臓器です。1つは外分泌機能、もう1つは内分泌機能と呼ばれています。

(1) 外分泌機能

膵臓には腺房(せんぼう)細胞とよばれる多数の細胞が存在し、この細胞では消化液である膵液が産生されています。膵液は膵管内に分泌され、主膵管に集められて、十二指腸の乳頭から十二指腸内に排出されます。膵液の中には多くの消化酵素が含まれており、食物と混じり合って消化を促します。

(2) 内分泌機能

膵臓の大部分は外分泌機能に関係する腺房細胞と膵管細胞に占められていますが、それらの細胞の中にランゲルハンス(氏)島(膵島)と呼ばれる島状の部分が点在しています。ここに存在する細胞(膵島細胞)では様々なホルモンが産生されて血液中に分泌されています。膵臓で作られるホルモンには、血糖値を下げる働きをするインスリン、血糖値を上げる働きをするグルカゴン、多くのホルモンの分泌を抑制するソマトスタチン、腸からの水分やミネラルの吸収や分泌の調整をするVIP (血管作動性腸管ペプチド)、などがあります。これらのホルモンが適切に働くことにより、私たちの体はバランス(恒常性、ホメオスタシス)を維持しています。

Q1膵臓の病気は早期に見つけるのが難しいと聞きましたがなぜですか?

Q2膵臓の働きが悪くなると血糖値が高くなるのはなぜですか?