一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の治療 Q&A

- 膵がんに対する薬物治療

膵がんに対する薬物治療

はじめに

膵がんは早期発見が難しいため診断された時点で手術が難しい場合が多く、がんの進行を抑えるための薬物療法が重要な治療選択肢となります。また手術が行われる場合でも膵切除のみでの根治は難しいことが多く、術前・術後の薬物療法を行うことでがんの再発のリスクを減らし生存期間を延ばすことが期待されています。

切除可能のかたに対する術前の薬物療法

Stage I/II期のかたにはゲムシタビン・S1併用(GS)療法を術前に行ってから手術を行うことが提案されています。ゲムシタビンを1日目と8日目に点滴投与、S1を1-14日目に服用した後7日間休薬します(3週間で1コース)。これを2コース繰り返します。

術後の薬物療法

術後の薬物療法は、術後の膵がん再発リスクを減らすために行われます。S1を4週間服用/2週間休薬(6週間で1コース)を4コース繰り返すのが一般的です。下痢などの消化器症状のためS1を使いづらいかたにはゲムシタビン単独療法を行う場合もあります。

遠隔転移のため切除が難しいと判断されたかたに対する薬物療法

ゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用(GnP)療法、FOLFIRINOX療法が第一選択の薬物療法です。FOLFIRINOX療法は、オキサリプラチン・イリノテカン・フルオロウラシル(5-FU)・レボホリナートを併用する治療法です。GnP療法はゲムシタビンとナブパクリタキセルを1週間に1回、3週間投与/1週間休薬(4週間で1コース)で、これを繰り返します。

FOLFIRINOX療法はイリノテカン・オキサリプラチン・レボホリナートを点滴した後、5-FUを46時間持続静注する治療法で(2週間で1コース)、これを繰り返します。5FUの持続静注のために、中心静脈ポートを鎖骨下などに埋め込むことが一般的に行われています。

年齢、全身の状態、元々お持ちの病気などの患者さんの状態によりGnP療法やFOLFIRINOX療法を受けることが難しい場合にはゲムシタビン単独療法、あるいはS1単独療法を選択する場合もあります。ゲムシタビン単独療法はゲムシタビンを1週間に1回、3週間投与/1週間休薬(4週間で1コース)で、これを繰り返します。S1単独療法では4週間服用/2週間休薬(6週間で1コース)を繰り返します。

局所進行のため切除が難しい(局所進行切除不能)と判断されたかたに対する薬物療法

薬物療法あるいは薬物療法と放射線療法の併用を行います。薬物療法の場合にはゲムシタビン・ナブパクリタキセル併用療法、FOLFIRINOX療法のどちらかが第一選択ですが、他の治療選択肢が選択される場合もあります。

切除が難しいと判断されたかたに対する2次薬物療法

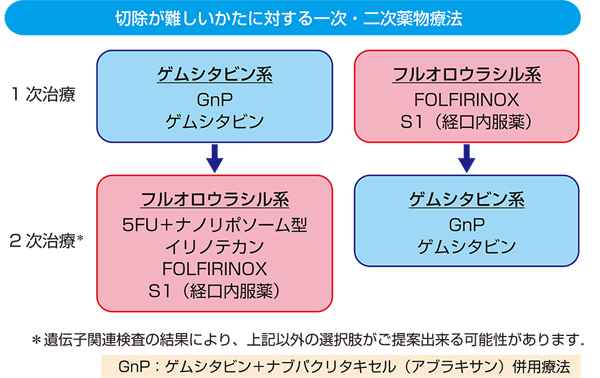

最初に選択した薬物療法の効果がなくなった場合、副作用のために継続が困難となった場合には、薬剤を変更して2次薬物療法を行います。1次治療でどのような薬剤を使ったか、また遺伝子関連検査により新たな治療選択肢につながるような遺伝子変化があるか(“遺伝子検査”の項を参照ください)、などによって2次薬物療法の治療内容を選択します。

一次薬物療法でGnP療法あるいはゲムシタビン単独療法が選択されたかたには、ナノリポソーム型イリノテカン・5-FU・レボホリナート併用療法、FOLFIRINOX、あるいはS1単独療法が選択肢となります(図1)。ナノリポソーム型イリノテカン・5-FU・レボホリナート療法はナノリポソーム型イリノテカン・レボホリナートを点滴した後、5-FUを46時間持続静注する治療法で(2週間で1コース)、これを繰り返します。

一次薬物療法でFOLFIRINOX療法あるいはS1単独療法が選択されたかたには、GnP療法あるいはゲムシタビン単独療法が選択肢となります(図1)。

薬物療法の副作用

薬物療法を継続していくうえで、副作用について十分知っておくことが大切です。GnP療法、FOLFIRINOX療法いずれにおいても注意しなければいけない副作用は骨髄抑制(白血球・好中球・血小板などの減少)です。骨髄抑制が起こった場合には投与量の減量・投与スケジュール変更が行われる場合があります。手足のしびれ感などの末梢神経障害、脱毛、食欲不振、便秘・下痢、皮疹などの副作用が起こる可能性があります。また頻度は低いですが、薬剤性間質性肺炎には注意が必要で、重症化すると命にかかわることもあります。

ゲムシタビン単独療法、S1単独療法は上記2つの治療よりも副作用のリスクは低いと考えられていますが、比較的高齢のかたにこれらの治療が選択されることが多いため、食欲不振・下痢などの副作用の出現には注意が必要です。

図1 切除が難しいかたに対する一次・二次薬物療法

Q1薬物療法はどのように選択すれば良いですか?

全身状態、併存疾患などの患者さんご本人の状態にくわえて、患者さんの希望・年齢なども踏まえて決めていくことになります。また最新のエビデンスにより薬物療法の選択の優先順位が変わっていくこともあります。それぞれの治療の良い点、懸念される点、副作用などを聞き、担当医と相談のうえで選択していくようにしましょう。

Q2薬物療法の治療効果はどのように行いますか?

薬物療法中は、定期的に腫瘍マーカーの血液検査やCTなどの画像検査を行い、現在行っている治療の効果と膵がんの状態について評価を行います。治療効果が出ている場合は、原則的に治療の継続を行いますが、治療効果が不十分であれば治療内容の変更について検討する必要が出てきます。病状や治療内容によっても異なることもありますので、担当医にご確認ください。