一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の病気 Q&A

- 膵性糖尿病

膵性糖尿病

膵性糖尿病とは

糖尿病は大別すると4つに分類されます。1型糖尿病、2型糖尿病、他の疾患による糖尿病、妊娠糖尿病です。糖尿病は膵臓の働きが大きく関係する疾患です。糖尿病のなかでも他の膵臓の病気によって生じた糖尿病を膵性糖尿病といいます。

膵臓の役割ですが、消化酵素の分泌とともに、インスリンというホルモンを生成する臓器です。インスリンは、血糖値を正常に保つために必要不可欠なホルモンで、食べ物から得た糖分(グルコース)を細胞に取り込み、エネルギーとして利用できるように働きます。膵性糖尿病は、膵臓の何らかの要因によって膵臓の機能が障害され、膵臓が正常に機能せず、血糖をコントロールする際のホルモンであるインスリンの分泌や作用に問題が生じて、血糖値が高くなる糖尿病の一種です。

日本では糖尿病患者様全体の約1.7%が膵性糖尿病であると推計されています。膵臓の病気による発症頻度の上位3つの疾患は、慢性膵炎40.0%、膵臓がん24.6%、膵手術後10.2%と報告されています。その他には、遺伝的要因や外傷などがあります(2005年の厚生労働省難治性膵疾患調査研究班による全国調査)。特に重要なのは、慢性膵炎と膵臓がんです。健康診断で糖尿病を疑われて病院でさらに検査を受けたところ、膵臓がんが発見されたということは、決して稀なことではありません。糖尿病が疑われた際、特に初めて指摘された時に糖尿病専門医療機関でしっかり検査を受けることが、早期に膵がんなどの病気を見つけるうえで大切なことです。

膵性糖尿病の主な症状は、高血糖、頻尿、喉の渇き、体重減少、疲労感などがあります。膵性糖尿病の検査には、採血による空腹時の血糖値の測定、75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)、過去2〜3ヶ月の血糖値の平均値であるHbA1c検査、グルカゴンの注射をして、注射前後の血糖値と血圧の測定を行うグルカゴン負荷試験、尿に糖が出るかどうかの尿検査をおこないます。さらに問診病歴や家族歴の確認もします。またインスリン分泌能の評価や超音波やCTなどの画像検査で膵臓の状態を確認します。

膵性糖尿病では、血糖を下げるホルモン(インスリン)や血糖を上げるホルモン(グルカゴン)の分泌が不足するため、高血糖や低血糖を起こしやすくなります。また膵外分泌腺の機能も障害されるため、脂肪、たんぱく質、炭水化物の消化吸収不良や下痢などの症状が生じることがあります。早期の診断と適切な治療により、血糖値を管理し、生活の質を向上させることが可能です。

膵性糖尿病の治療

膵性糖尿病の治療には、食事療法、運動療法、薬物療法があります。膵臓の機能や血糖値の状態に応じておこなわれます。さまざまな程度で合併している膵外分泌機能の障害による栄養素の消化吸収障害は、血糖値を不安定にさせます。そのため膵酵素補充療法(パンクレリパーゼなどの内服薬)をおこない、栄養状態を良好に維持したうえで、血糖をコントロールすることが重要となります。低血糖が起きやすいため、生活パターンや自己管理能力に応じて、必要な指導を繰り返しおこないます。膵臓が十分なインスリンを分泌できないためインスリン治療が原則ですが、病初期には内服治療が奏効することもあります。

膵臓の機能が十分残っている場合にはインスリン治療を早期に開始することで、膵臓の負担を減らし、正常に働けるように戻す可能性があります。また健康的な生活習慣が重要で、食事療法や運動療法も大切です。栄養バランスの取れた食事、定期的な運動、ストレス管理などが血糖値のコントロールに寄与します。

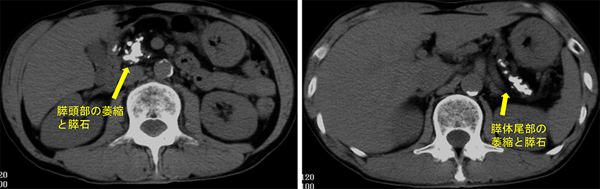

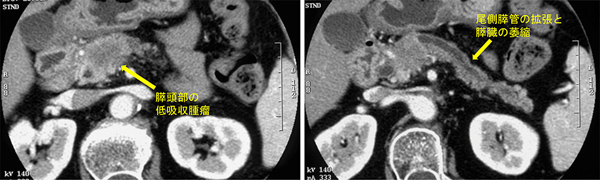

図;膵性糖尿病の原因となる膵疾患のCT画像

図1 慢性膵炎・膵石

膵臓は全体的に萎縮し、膵管全体には多数の膵石が充満している。

図2 膵臓がん

膵頭部に低吸収の腫瘤を認め、その尾側の膵管は拡張し、膵臓は萎縮している。

Q1膵性糖尿病はどのような原因で発症しますか?

Q2膵性糖尿病は治る病気ですか?

膵性糖尿病はそれぞれの原因や個々の患者様によって異なりますが、慢性的な疾患の場合には、完全に回復するのは難しいことが多いです。原因を特定し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、症状をコントロールし、生活の質を向上させることが主体となります。また糖尿病合併症(三大合併症;糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害)の症状の程度や膵がんのリスク、膵臓の内外分泌機能不全の程度、血糖値の管理の状況などによっても異なってきます。

高血糖の状態が長く続くと、血糖値を下げても合併症の症状の改善は難しくなります。また糖尿病は膵臓がんのリスク因子で、糖尿病患者における膵がんのリスクは一般人口の約2倍とされています。糖尿病発症後1年未満では膵がんの発症リスクが非常に高く、約6.7倍と報告されています。患者様自身やその家族の方がしっかりと理解を深めることが、管理や対処において重要です。主治医に相談し、適切な治療計画を立てると良いでしょう。