一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の病気 Q&A

- 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)とは?

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN:Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm)とは、膵臓で産生されて分泌された膵液を十二指腸へと流している管(膵管といいます)の中で発生する腫瘍の一種で、一般的に粘液を産生しながら乳頭状に発育します。この腫瘍が発生すると、膵管の中で増生しながら粘液を分泌してしまうので、粘性のある膵液が腫瘍の存在する部分で鬱滞し、膵管は拡張したり嚢状に膨らんだりします。

このため、IPMNは腹部の画像検査で膵管の拡張や膵嚢胞として指摘され、偶発的に見つかることがあります。膵臓の嚢胞は、腹部の画像検査を行った際に2〜38%の方で指摘されるといわれており、膵嚢胞性疾患の多くがIPMNと診断されるため、画像検査の機会が増えている昨今ではIPMNと診断される機会が増えています。

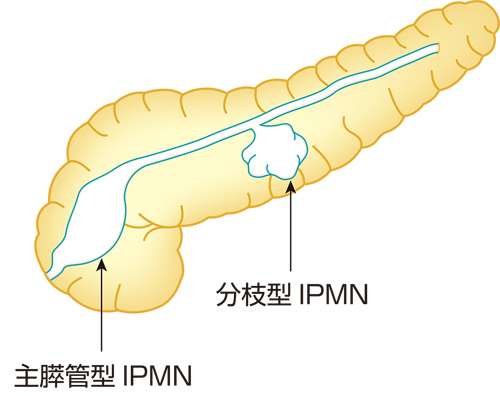

膵管には、膵臓全体の膵液が集まる太い膵管(主膵管)と、主膵管に注ぎ込む細い膵管(分枝膵管)があり、IPMNはその発生部位によって主膵管型と分枝型に分けられます(図1)。分枝型では本来細い網の目のような膵管が拡張するため、嚢状に膨らみ(ブドウの房のような膨らみ方をします)、膵嚢胞を形成します。一方、主膵管型では、本来は直径が1〜2mmの主膵管が5mm以上に拡張します。

図1 主膵管型IPMNと分枝型IPMN

IPMNの細胞は腫瘍細胞であり、膵管内を異常に増生する細胞です。しかしこの異常増生するスピードは様々であり、まるでほとんど増生していないかのような緩慢な増生経過を示す場合から、膵管内で急速に増生したり膵管の外側へ浸潤したりするなど、がん細胞としてのふるまいをする場合もあります。

言い換えると、IPMNと診断された場合でも、治療の必要がない良性の腫瘍である場合(低リスクIPMN)から、手術が必要な悪性の腫瘍である場合(高リスクIPMN、膵がん)まであります。また、一旦は低リスクIPMNと診断された場合でも、その後も低リスクIPMNの状態で留まっているとは限らず、経時的に検査を行う必要があります。

膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)に対する治療は?

先述の通り、IPMNの腫瘍細胞は粘液を産生する細胞であるため、腫瘍細胞の増生は粘液産生の増加を引き起こし、ひいては嚢胞の増大や主膵管の拡張を助長します。このため、嚢胞の増大速度が早い場合や、主膵管型IPMNの場合は手術を検討する必要があります。

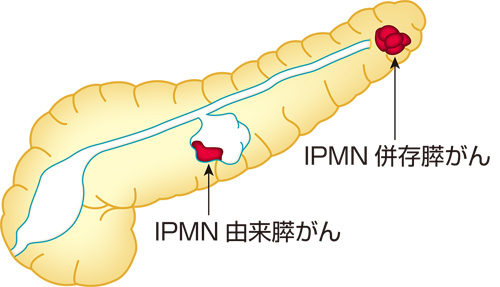

またIPMNの嚢胞内に腫瘍細胞が塊となって増大している部分が存在している場合、この部分にはがん化する細胞が含まれている可能性が高く、予防的な意味合いも含めて切除が推奨されます。このようにIPMN病変から発生するがんはIPMN由来膵がんと呼ばれます。上記のリスク分類は、このIPMN由来膵がんの発生リスクの分類ということになります。

IPMN由来膵がんとは別に、IPMN病変がある人の膵臓には、病変と関係ない部位から通常の膵がんが発生する事があり、IPMN併存膵がんと呼んでいます(図2)。一般の人では膵がんの年次罹患率は0.03%ですが、IPMN病変がある人の膵臓を5年間継続して経過観察した際にIPMN併存膵がんが見つかる確率は2〜9%と報告されています。

つまり、IPMN病変がある人は、たとえ低リスクIPMNの状態であっても(IPMN由来膵がんの発生リスクは低いと評価されていても)、IPMN併存膵がんを合併するリスク因子を有していると言えます。IPMN病変の存在がIPMN併存膵がんの発生にどのような影響を与えているのか、明確な理由は判明していませんが、IPMN病変部以外の膵臓部分で膵がんの発生がないか定期的に調べることも重要と考えられています。

図2 IPMN由来膵がんと併存膵がん

Q1低リスクIPMNと診断されています。画像検査のための通院は必要ですか?

低リスクIPMNと診断された場合、画像検査による経過観察が勧められます。嚢胞径が大きくなってきたり、IPMN由来膵がんが疑われるサインが見つかった時点(高リスクIPMNとなった時点)で手術が検討されます。

低リスクIPMNの状態のまま変化なく5年以上経過した場合には、IPMN由来膵がんの発生率は非常に低いと考えられています。しかし、低リスクIPMNのままで経過していても、IPMN併存膵がんのリスクがあるため、継続した画像検査を受けることが勧められます。

Q2IPMNの治療法は?