一般の皆さまへ

- ホーム

- 一般の皆様へ

- 膵臓について Q&A

- 膵臓の検査 Q&A

- 内視鏡検査

内視鏡検査

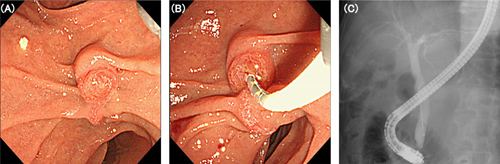

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)は、胆管や膵管に関する異常を診断・治療するための検査です。肝臓で作られた胆汁や膵臓で作られた膵液が、十二指腸乳頭部(ファーター乳頭)という出口を介して十二指腸に流れます。この検査では、患者に軽い鎮静剤や麻酔を使い、内視鏡を口から挿入することから始まります。内視鏡は、食道、胃、そして十二指腸まで進みます。このとき、患者はリラックスしていることが多いため、痛みを感じることはほとんどありません。

内視鏡が十二指腸に到達すると、十二指腸乳頭部(ファーター乳頭)という部分を確認します。そこに小さな細い管(カテーテル)を挿入し、胆管や膵管の内部に造影剤を注入し、胆管や膵管を鮮明に映し出します。これにより、胆管の閉塞、膵管の異常、胆石や腫瘍の有無などを確認することができます。(図1)

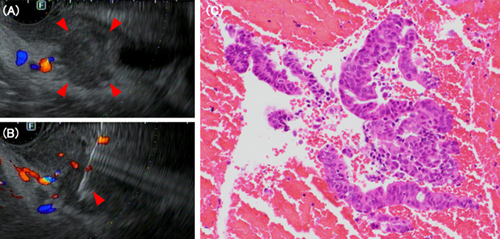

EUS(超音波内視鏡検査)

EUS(超音波内視鏡検査)は、内視鏡に超音波(エコー)機能を組み合わせた検査です。この検査は、内視鏡の先端に超音波探触子が搭載されており、消化管の内腔からこの超音波を利用して消化管壁の構造やその周囲にある臓器(特に膵臓や胆道)を詳細に観察できます。

通常の内視鏡と同様に、内視鏡を口から挿入して行う検査ですが、通常の内視鏡では消化管の表面しか観察できないのに対して、超音波を使うことで、壁の内部や隣接する臓器まで観察することができるのが特徴です。

EUSは、特に膵臓や胆道(胆のうや胆管)病変、リンパ節腫大の有無、消化管の粘膜下腫瘍に関する疾患の診断に非常に有用です。(図2-A)

EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)

EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)は、超音波内視鏡を使って腫瘤や病変から細胞を採取し、診断を行う検査です。この方法は、消化管の内側から針を使って組織を採取するため、体に大きな負担をかけることなく、非常に詳細な情報を得ることができます。この検査の主な目的は、膵臓、胆道、消化管、その他の臓器における腫瘍や病変の正確な診断を得ることです。

超音波内視鏡を使用することで、病変を非常に近くから観察でき、画像診断(超音波、CT、MRIなど)では見落とされがちな病変でも、細胞や組織を採取して詳細に調べることができます。細胞や組織を採取することで、腫瘍が良性か悪性か、またはどのような種類の腫瘍かを判定することができ、今後の治療方針を決定するために重要な情報を提供します。(図2-B,C )

図1 ERCPの画像(内視鏡画像、X線透視画像)

(A)乳頭を正面視した様子

(B)胆管内に造影チューブを挿入したところ

(C)胆管造影の様子

図2 EUS・EUS-FNAの画像

(A)EUSで膵腫瘤を描出しているところ

(B)膵腫瘤をEUS観察下に穿刺しているところ。(赤矢頭:穿刺針)

(C)採取された検体の顕微鏡像

Q1ERCPはどのような症状や病気の診断に使われますか?

ERCPは、以下のような病状や症状の診断に使われます。胆石や膵石による胆管や膵管の閉塞を認める場合、胆管や膵管の狭窄・拡張が疑われる場合、胆管癌や膵がんなどの腫瘍が疑われる場合などの精密検査として使われます。

Q2ERCPに伴う危険性(合併症)は?

ERCP後の合併症として最も多いものが膵炎です。検査後の膵炎は全体の2-7%に起こるとされています。ほとんどは軽い腹痛を伴う軽症の膵炎で数日間の絶食や点滴を行う入院延長で改善しますが、稀に重症化した場合には強い疼痛や多臓器不全などを起こす可能性もあります。

他にも十二指腸や胆管の損傷による出血、穿孔(穴があくこと)、胆管炎、腹膜炎などの重篤な合併症を起こし、ごくまれですが命に関わることもあります。万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置・治療を行います。

Q3EUS-FNAに伴う危険性(合併症)は?

本邦における多施設研究によると偶発症全体で1.7%と報告されています。いずれも低い頻度ですが、以下のことが考えられます。出血・膵炎・腹膜炎・穿孔(胃壁または十二指腸壁より病変を穿刺することにより穴があくこと)などが起こることがあります。

またごくまれではありますが、膵がんなどの悪性病変を穿刺した際、穿刺経路に播種(がん細胞がばらまかれること)(0.05%)を生じることが報告されています。万が一、偶発症が起きた場合には最善の処置・治療を行います。